読み物

誰かと食事をしていて、相手がスマホを触り始めると、少しだけ空気が変わる。

「急ぎの用事かな」と思おうとする一方で、会話がどこか宙に浮いた感じがする。話を続けていいのか、待つべきか、判断に迷う。

一方で、自分はどうかというと、メッセージが来れば反射的に画面を見てしまう。「ちょっとだけだから」と思いながら。

食事中のスマホは、よくない。

たぶん、ほとんどの人がそう思っている。それでも、完全には手放せていない。

この「分かっているのにやってしまう感じ」は、いったい何なのだろう。

まず事実を確認しておきたい。食事中にスマホを使う人は、少なくない。

NTTドコモのモバイル社会研究所が2022年に行った調査では、10代から30代の約6割が「食事中にスマホを利用している」と回答した。食事中のスマホは、「やっている人のほうが普通」になっている。

ただし、「多くの人がやっている」ことと、「どう受け止められているか」は別の話だ。

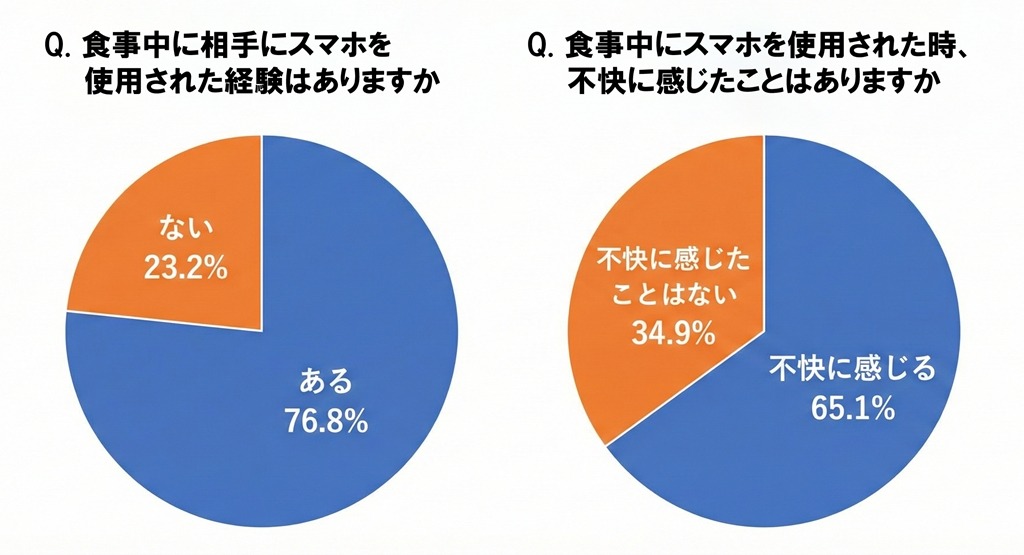

味の素が2024年に実施した「食事中のスマートフォン利用に関する意識調査」では、誰かとの食事中に、相手がスマホを触った場面を7割が経験し、そのうち6割が不快に感じている。

さらに、「不快に感じたことがある」と答えた人の多くが、自分自身も食事中にスマホを使っていると回答した。

されると気になる。けれど、自分もやっている。

多くの人が、この矛盾を抱えたまま食卓に座っている。

ではなぜ人は、食事中に相手がスマホを使うことにこれほど敏感になるのだろう。

前述の味の素による調査では、食事中のスマホを不快に感じる理由として、

「相手が話を聞いてないと思ったから」(56.0%)

「自分よりも優先されていると感じたから」(47.9%)

といった声が多かったことが報告されている。

この感覚は、気のせいなのだろうか。

2016年にジェームズ・A・ ロバーツとメレディス・E・デイビッドが発表した研究(アメリカ・ベイラー大学)では、恋人どうしの間で会話中にスマホへ注意を向ける行為は、2人の関係満足度を低下させると報告されている。

会話の最小単位は、2人だ。だが、そこにスマホが加わると、注意を向ける先が分かれる。結果として、会話の場に第三者が入り込んだような状態が生まれる。

つまり、問題は「スマホそのもの」ではない。「注意の向き先が自分でないこと」である。

ここで鍵になるのが、心理学者が提唱する「注意は無限ではない」という考え方だ。

心理学者で行動経済学者のダニエル・カーネマンは、「注意は、何人にも同時に全力で向けられるものではない」と唱えた。同時に多くのものへ向ければ、一つひとつは薄くなる。

理屈としては、当たり前だ。けれど、食卓ではそれがはっきり見えてしまう。

少し返事が遅れる。相づちが減る。視線が合わなくなる。その小さな変化が、「自分は今、後回しにされた」という感覚を生む。

さらに、社会心理学者ロイ・バウマイスターらの研究では、刺激が増えるほど、人は他者に配慮しづらくなるとされている。

食事中に誰かがスマホに目をやると、あなたに向けられていた関心が突然スマホに移る。これは単なる「感覚」ではなく、研究によって裏付けされた「事実」であった。

ここまでで、人は「自分よりスマホに注意が向けられること」に違和感を覚えることが分かった。では、なぜそれが「食事の場」だと、より強く感じられるのだろう。

もちろん、「行儀が悪いから」という日本人の共通意識もあるだろう。だが、別の側面もある。

ある研究者は、家庭や学校給食における先行研究を整理したうえで、「食事中の会話は生活満足度を高める」とまとめている。ミツカンが2024年に行った調査でも、家族の会話が最も多い場面は「食事をするとき」だった。

食卓は、日常の中で、注意と会話が自然に交わされる場所だ。だからこそ、その場で互いに向けられるべき注意が少しでも違う方向に向けられると、違和感が生じやすい。

食卓で交わされているのは、言葉だけではない。互いへの関心や共感が、静かにやり取りされている。

とはいえ、スマホを完全に遠ざけることは現実的ではないだろう。

だからこそ、大きなルールや正解を求めるよりも、次に家族や誰かと食事をするとき、ほんの少しだけ、自分の注意がどこに向いているかを気にしてみる。

それはささやかで、とてもロマンティックな行為なのかもしれない。

記事:研究員 佐々木 康弘

【主な参考資料・出典】 2026年2月9日閲覧

© NIPPON ROMANTICIST ASSOCIATION All rights reserved.