読み物

スタンプラリーと聞くと、子ども向けの企画と思う人もいるかもしれない。だが現代においてスタンプラリーは、大人の心をも惹きつける仕組みとして定着している。道の駅スタンプラリー、人気漫画『ゴールデンカムイ』とコラボした北海道内のラリー、そして全国16基の「のぼれる灯台」をめぐるスタンプラリー。いずれも“簡単には回り切れない”ことが特徴であり、その大変さこそが参加者に強烈な達成感と物語性をもたらしている。

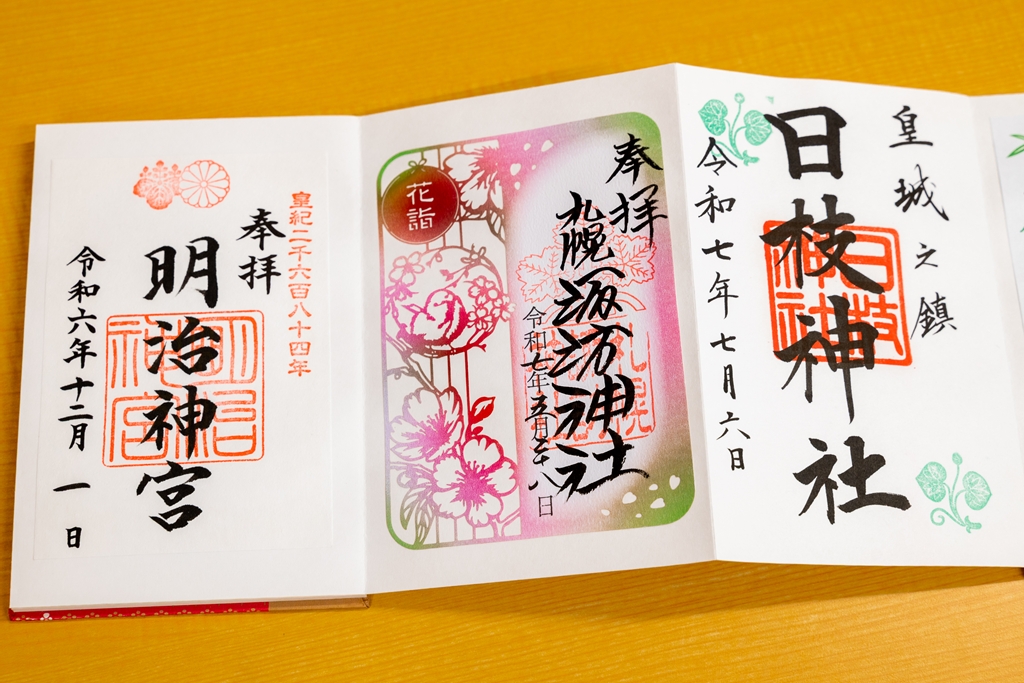

実は、日本人の“紙に印を集める”行為には古い起源がある。それが御朱印だ。

近年になって流行している御朱印だが、その源流は中世、鎌倉時代にまでさかのぼる。全国を巡り写経を奉納した「六十六部」と呼ばれる巡礼者に対し、寺社が受領証を発行したのが始まりとされる。ここにはもちろん、現代のような「遊び」の要素はない。

しかし江戸時代に入ると、巡礼者たちは受領証をまとめて記録する帳面(納経帳)を持ち歩くようになり、各地で押印や記帳を受けて回るという現在のスタンプラリーに近い形が生まれた。19世紀には、納経帳を持って寺社を巡る習慣が一般庶民にも普及したという。

やがて大正〜昭和初期にかけて、旅行の大衆化や記念スタンプ文化の広がりとともに、御朱印は本来の「参拝・納経の証」という枠を越え、“旅をした記念”として扱われるようになっていった。昭和初期のスタンプブームがピークを迎えると、御朱印を観光地のスタンプと同列にみなす人が増え、「観光土産の絵葉書に寺社が御朱印を押す」「寺社の境内に自由押印できる御朱印を設置する」といった、記念スタンプ的な運用も見られるようになった。

これが少々行き過ぎたせいか、寺社側も「御朱印はあくまでも参拝の証として本人に授与されるもの」という本義を改めて示す必要が生じ、御朱印の位置づけを再び明確にする動きが進んでいった。現代では、どの寺社も「御朱印はスタンプラリーではない」という認識を持っており、それを明確に発信している寺社もある。ただし、この項で振り返った通り、成立過程において「スタンプラリー的性質」を持ち合わせていたことも確かである。

つまり、御朱印とは「宗教的な証明」から始まりながら、やがて人々の旅心と結びつき、“印を集めることに物語を感じる”という日本人ならではの感性を形成した文化装置だったと言える。

この感覚は、そのまま現代のスタンプラリーに受け継がれている。

スタンプラリーの醍醐味は何よりも達成感にある。一つひとつのスタンプは旅の証であり、挑戦のしるしでもある。たとえば、北海道の道の駅ラリーを達成するには124駅を巡る必要があり、完走するためにおよそ5800kmを走破したという報告もある。

ある達成者は「正直に言えば過酷だった。何度も車中泊を繰り返し、ひたすら走り続けた。それでも最後の1駅を押したとき、涙が出るほどの達成感があった」と語る。

一方で『ゴールデンカムイ』スタンプラリーも容赦ない。対象地が北海道全土に広がるため、移動距離は直線で800kmを超える。交通費や宿泊費もかさむため、「日程的にも金銭的にも厳しい」と嘆く声も少なくない。だがその過酷さを乗り超えた参加者からは、「作品の世界を旅したような不思議な満足感があった」「ただの観光ではなく、自分が物語の登場人物になった気分を味わえた」という声が聞かれる。

頂上まで歩いて登ることができる「のぼれる灯台」全16基を巡る「灯台スタンプラリー」もまた困難だ。北は青森県から南は沖縄県まで、日本海側・太平洋側それぞれを訪ね歩く必要があるだけでなく、交通の便があまり良くない灯台や、悪天候の場合は上ることができない灯台もある。

参加者からは「青森から沖縄まで行くなんて無茶だと思った」「せっかく遠方まで足を延ばしたが、強風で閉鎖されていたので泣く泣く再訪を決めた」との声が聞かれる。しかし同時に「困難さも含めて、灯台スタンプラリーの『味』。灯台を登り切ったときの眺めは一生忘れられない」「16基分のスタンプが並ぶスタンプ帳は、自分にとって航海日誌のよう」と語る参加者もいる。

スタンプラリーの魅力は、単にスタンプを集めることにとどまらない。むしろ計画通りに進まないからこそ、思いがけない発見や出会いが生まれる。

道の駅を巡る旅に挑戦した男性は「もっと早く回るつもりだったが、寄り道ばかりでなかなか進まなかった」と振り返る。だからと言って、後悔しているわけではない。「その寄り道で味わった地元グルメや温泉こそが最高の思い出になった」と楽しそうに話してくれた。

一方、『ゴールデンカムイ』スタンプラリーに挑戦した人たちがSNSに載せている数多くの写真からは、旅の途中で各地の歴史資料館や自然景観、飲食店などを訪ねている様子がうかがえる。参加者の1人は「移動距離が長いので行程はキツイが、心の豊かさは存分に得られている気がする」と話す。旅先での意図せぬ出会いが旅を彩り、一人ひとりに異なる物語を紡ぎ出しているのだ。

灯台スタンプラリーも同様に、到達が困難な場所へ向かう道中での発見は多い。「アクセスが悪くて、たどり着くだけで一日が終わった」と語る人もいる。予想外の出来事は時にいら立ちを生む。

だが、順調に進んだ旅よりも、「台風や大雨で交通機関が大幅に遅れた」「予定していた施設や店に行ってみたら今日に限って臨時休業だった」など、トラブルに見舞われながら何とか切り抜けた旅のほうが、後で思い返した時に印象的なエピソードとして記憶に残りやすい。「あの時、こんなことがあってね……」と笑い話になるのは、そんな「うまくいかなかった旅」だったりする。

スタンプラリーの魅力を語るとき、欠かせない要素がある。日本ロマンチスト協会が掲げる「フロンティア(冒険的ロマンティック)」という視点である。未知の場所に踏み出し、日常の外に一歩を刻む行為。その感覚を、人はスタンプラリーを通して味わっている。北海道を横断したり、全国の灯台を巡ったりする挑戦的なラリーには「過酷だったがやり切った」という深い充実感がある。これはまさに、困難を伴うフロンティアへの挑戦にほかならない。

しかし、スタンプラリーの魅力は困難さだけに限らない。駅構内や商業施設、イベント会場などで実施される、短時間でコンプリートできる気軽なラリーも大勢の人に愛されている。子どもと一緒に休日に回る親子や、買い物や観光の合間に挑戦する参加者にとって、それは小さなフロンティアだ。大掛かりな冒険ではなくても、日常に少しの非日常を差し込むことで、人は旅のような高揚感を得る。

つまり、スタンプラリーの本質は「規模や難易度」を超えて、普段の行動を物語に変えてしまう点にあるのではないだろうか。数時間で終わる小さなラリーでも、スタンプ台紙を見れば「今日はこんなところを巡った」という記憶が形となり、その日の余韻が刻まれる。ゴールの瞬間に得られる達成感もさることながら、その過程で偶然出会った光景や人との交流、そして「紙にスタンプを押す」という行為そのものが、単なる移動や買い物を「冒険的ロマンティック」な体験へと変換する。

結局のところ、スタンプラリーとは日常を非日常に変える装置だと言える。遠くまで出かけて挑む壮大なラリーもあれば、身近な場所で気軽に楽しめる小さなラリーもある。規模の大小を問わず、そこには「集める楽しさ」「記録が残る喜び」「誰かと分かち合う祝福」が存在し、人はその体験に心を奪われる。そして、その根底にはいつも“フロンティア=冒険的ロマンティック”の感覚が息づいている。困難な挑戦も、気軽な遊びも、どちらも私たちが無意識に求めている“冒険”の姿なのだ。

記事:研究員 佐々木康弘

【主な参考資料・出典】 2025年11月10日閲覧

※本記事は上記資料に加え、関連メディアの公開情報やSNSでの投稿を対象としたデスクリサーチ(編集者調べ)に基づき作成しています。

© NIPPON ROMANTICIST ASSOCIATION All rights reserved.